Biodiversität und Klima: Globale Doppelkrise

Wir leben nicht in einer, sondern in zwei miteinander verbundenen und einander verstärkenden Krisen: Die Klimakrise, ausgelöst durch die Nutzung fossiler Energieträger und den Ausstoß von Treibhausgasen und die Biodiversitätskrise, bedingt durch eine nie dagewesene Zerstörung von Ökosysteme, Populationen und Arten. Beide Krisen sind menschengemacht. Der Raubbau an natürlichen Ressourcen und eine Nutzung von Land die alles andere als nachhaltig ist, haben sie ausgelöst. Beide Krisen sind komplex und werden durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt und verschärft. Sie haben auch das Potential, einander gegenseitig zu verschlimmern. Ein Beispiel: Moore und andere Feuchtgebiete erfüllen eine Vielzahl von Funktionen. Sie sind Lebensraum für viele Arten, speichern und filtern Wasser und stellen gleichzeitig eine wichtige Kohlenstoffsenke dar. Wenn das Klima heißer und trockener wird und weniger Wasser zur Verfügung steht, können Moore und andere Feuchtgebiete austrocknen. Dadurch wird Lebensraum vernichtet, und die zerstörten Ökosysteme verlieren ihre Speicherfunktion und geben Treibhausgase ab. Das verschärft die Klimakrise weiter. Andererseits gibt es viele Maßnahmen, die sich sowohl auf den Klimaschutz als auch auf den Schutz der Biodiversität positiv auswirken, zum Beispiel die Unterschutzstellung von Ökosystemen wie Feuchtgebieten, Mangrovenwäldern oder Seegraswiesen, die Förderung nachhaltiger Landnutzung oder die Entsiegelung und Renaturierung von Flächen. Effektiver Klima- und Biodiversitätsschutz gehen Hand in Hand und müssen zusammen gedacht werden, um die Natur und unsere natürlichen Lebensgrundlagen für uns und künftige Generationen zu schützen.

Klimakrise

Diese CO2-Uhr wird vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) bereitgestellt. Wissenschaftliche Grundlage sind die Daten des Weltklimarates IPCC. Links oben wird mit einem Klick das Szenario für das 2-Grad-Ziel angezeigt, rechts für das 1,5-Grad-Ziel. Die CO2-Uhr des MCC bezieht sich ausschließlich auf das verbleibende Restbudget für CO2. Aber bei der Berechnung dieses Restbudgets wird der Beitrag anderer Treibhausgase zur Erderhitzung im Voraus abgezogen.

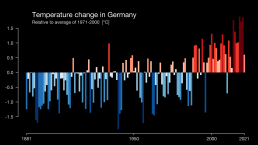

#ShowYourStripes – Temperaturveränderungen in Deutschland 1881-2021

Klimaschutz: Rechtliche Situation

Deutschland ist ein reiches, hoch entwickeltes und industrialisiertes Land. Durch seine historischen und aktuellen Treibhausgasemissionen hat Deutschland die Klimakrise wesentlich mitverantwortet. Deutschland ist Vertragspartei des Pariser Klimaschutz-Übereinkommens. In diesem haben sich die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das deutsche Klimaschutzgesetz soll die nationalen Verpflichtungen Deutschlands aus dem Pariser Klimaschutzabkommen umsetzen. Es legt Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in einzelnen Sektoren wie Industrie, Landwirtschaft und Verkehr fest.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 24.03.2021 festgestellt, dass es noch große Defizite beim Klimaschutz in Deutschland gibt. Inzwischen wurde eine Reihe von neuen Gesetzen und Maßnahmen beschlossen, dennoch ist Deutschland weit von einem Reduktionspfad entfernt, der die Einhaltung des 1,5°C-Ziels gewährleisten könnte. Dabei darf nicht vergessen werden, dass wir nicht nur für die Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, die in Deutschland ausgestoßen werden. Auch wenn im Ausland, gerade in Ländern des globalen Südens, Treibhausgase emittiert werden, um Rohstoffe, Futtermittel, Lebensmittel und Güter für den Deutschen Markt zu produzieren, sind wir dafür verantwortlich.

Biodiversitätskrise

Biodiversität ist die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme (Artikel 2 der Biodiversitätskonvention).

Das bedeutet, Biodiversität ist mehr als bloße Artenvielfalt. Sie schließt auch die genetische Vielfalt innerhalb von Arten und Populationen ein und die strukturelle und funktionelle Vielfalt von Lebensräumen und Ökosystemen. Biodiversitätsschutz ist somit der Schutz der Vielfalt des Lebens auf der Erde.

Zu den größten Treibern des weltweiten Biodiversitätsverlusts zählen Landnutzungsänderungen und die dadurch bedingte Zerstörung von Ökosystemen und Lebensräumen, die Übernutzung natürlicher Ressourcen durch den Menschen, die Auswirkungen der Klimakrise und die Ausbreitung gebietsfremder Arten. Alle diese Treiber haben eines gemeinsam: Sie sind auf menschliches Verhalten zurückzuführen.

Der Verlust an Biodiversität ist so dramatisch, dass Wissenschaftler*innen vom Sechsten Massenaussterben sprechen. Die Auswirkungen sind dramatisch, nicht nur weil Stück um Stück Naturerbe unwiederbringlich verloren geht. Wir Menschen sind auch auf Biodiversität angewiesen: Auf die genetische Vielfalt der Pflanzen, die uns ernähren, auf die Bestäubung durch Insekten, auf die Kühlungs-, Speicher- und Filterfunktionen von Ökosystemen wie Wäldern oder Feuchtgebieten und auf natürliche Ressourcen wie Holz oder Baumwolle. Biodiversität ist buchstäblich überlebensnotwendig.

Biodiversitätsschutz: Rechtliche Situation

Deutschland ist Vertragspartei vieler internationaler Abkommen, die zum Schutz der weltweiten Biodiversität beitragen sollen. Neben der Biodiversitätskonvention (Übereinkommen über biologische Vielfalt, CBD) sind dies beispielsweise das Übereinkommen über Feuchtgebiete (Ramsar-Konvention) oder das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonner Konvention). Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) zielt darauf ab, den Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten zu beschränken.

Auf europäischer Ebene kommt den beiden Naturschutz-Richtlinien besondere Bedeutung zu: Die Vogelschutz-Richtlinie regelt den Schutz aller europäischen Vogelarten. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie legt fest, welchen europäischen Lebensraumtypen und Arten besonderer Schutz zukommt, bildet die Rechtsgrundlage für das europäische Schutzgebietenetzwerk Natura 2000 und verbietet bestimmte Jagd- und Fangmethoden. Die Umsetzung dieser Richtlinien in das Recht der EU-Mitgliedstaaten war ein schwieriger und langjähriger Prozess und noch immer stellt der Europäische Gerichtshof regemäßig in Vertragsverletzungsverfahren fest, dass Mitgliedstaaten ihrer Pflicht, das europäische Naturerbe zu schützen, nicht ausreichend nachkommen. Die regelmäßigen, verpflichtenden Zustandsberichte zeigen, wie schlecht es um den Zustand der Biodiversität in Europa bestellt ist.

In Deutschland fasst das Bundesnaturschutzgesetz die wichtigsten Regelungen zum Biodiversitätsschutz zusammen. Es setzt auch die europäischen Naturschutzrichtlinien um und definiert Schutzgebietskategorein wie Nationalparke, Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete. Zahlreiche andere Gesetze und Verordnungen enthalten ebenfalls Regelungen zum Biodiversitätsschutz, beispielsweise die Bundesartenschutzverordnung oder das Umweltschadensgesetz. Artikel 20a des Grundgesetzes verpflichtet den Staat ausdrücklich dazu, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen. Außerdem gibt es auch verschiedene landesrechtliche Regelungen, beispielsweise Landes-Naturschutzgesetze und Kompensationsverordnungen.

Einen Überblick und Erläuterungen zu den Rechtsgrundlagen bietet das Bundesamt für Naturschutz auf seiner Webseite.

Die zahlreichen rechtlichen Regelungen gewährleisten keinen umfassenden Biodiversitätsschutz. Oft sind sie lückenhaft oder schützen nur einzelne Bestandteile der Biodiversität, beispielsweise bestimmte Arten oder Lebensraumtypen. Zum Beispiel enthalten die Anhänge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie nur einen kleinen Ausschnitt der in Europa heimischen Tier- und Pflanzenarten und keine einzige Pilzart. Biodiversitätsschutz wird außerdem oft gegen andere Interessen abgewogen und kommt dabei häufig zu kurz. Dazu kommt ein großes Umsetzungsdefizit: bestehende rechtliche Regelungen werden nur unzureichend angewendet, es fehlt den zuständigen Behörden an personellen und finanziellen Mitteln, um effektive Kontrollen und Monitoring zu gewährleisten, und Verstöße werden nicht geahndet oder sind nur mit geringen Strafen belegt.